Le travail forcé des républicains espagnols pendant la Seconde Guerre mondiale

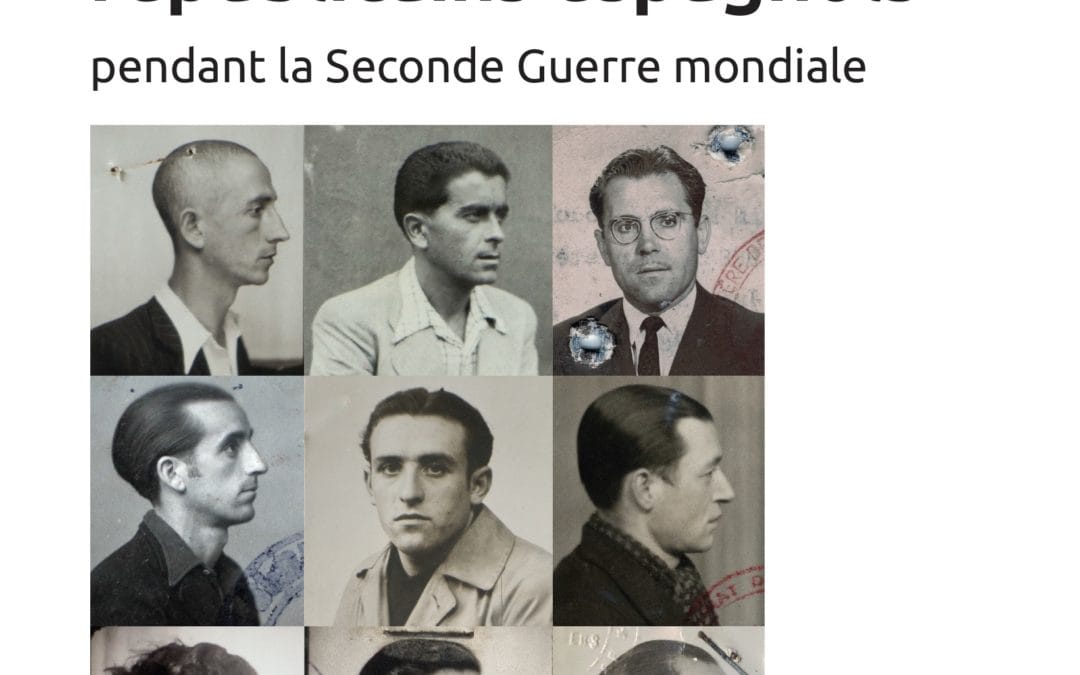

Après l’exode massif du début de l’année 1939 qui mène vers la France plusieurs centaines de milliers de républicains espagnols, ces derniers connaissent tout au long de la Seconde Guerre mondiale des itinéraires marqués par le travail – souvent forcé –, par des engagements militaires et par diverses formes de résistances contre l’occupant de leur pays d’exil. Ils sont prestataires de l’armée française ou soldats incorporés dans des unités étrangères de celle-ci. Et, ce qui est encore relativement méconnu, ils contribuent massivement à l’économie de guerre tout au long de la période en France mais aussi en Allemagne et en Espagne.

Comment la IIIe République puis l’État français dirigé depuis Vichy ont-ils conçu, géré, l’utilisation de la main-d’œuvre abondante que représentaient ces « étrangers indésirables », d’abord dans les Compagnies puis dans les Groupements de travailleurs étrangers (CTE et GTE) ? Comment les autorités nazies ont-elles puisé dans le vivier des GTE pour leurs besoins industriels en Allemagne et en France occupée, notamment pour la construction du Mur de l’Atlantique ? Et aussi, comment la dictature franquiste a-t-elle fait du travail esclave effectué par ses opposants un pilier économique du régime ?

Les études historiques sont suivies d’articles sur le travail accompli par des associations mémorielles œuvrant pour rappeler l’histoire des travailleurs forcés des bases sous-marines allemandes et honorer leur mémoire. Deux exemples particulièrement éclairants reflètent la vie des « Espagnols rouges » – Rotspanier – ayant travaillé pour la construction des bases sous-marines de Bordeaux et de Brest.

Ce numéro double comprend également la rubrique « La fabrique des archives », un aperçu sur de nouvelles recherches – femmes galiciennes émigrant seules en Catalogne sous le franquisme – et des notices de livres – sur des GTE dans le Sud-est français et sur la guérilla antifranquiste dans le León et en Galice.

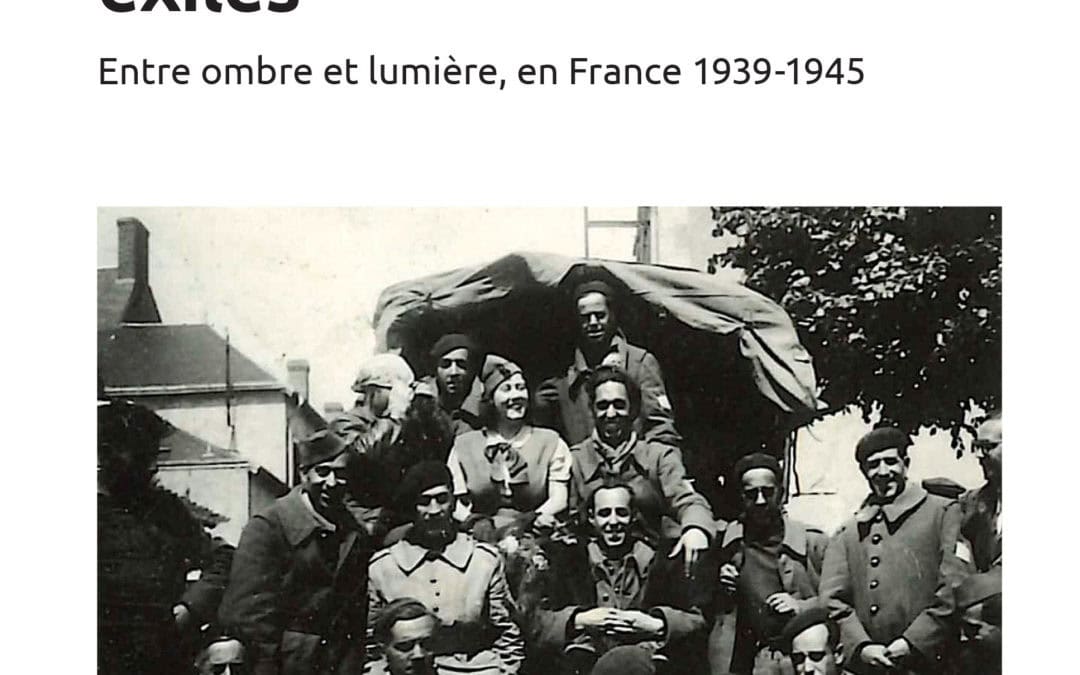

Théâtre et résistance des républicains espagnols exilés

Les archives personnelles de deux républicains espagnols réfugiés en France en 1939 – Julián Antonio Ramírez et Adelita del Campo – montrent comment le théâtre a pu servir de masque et de vecteur pour les activités clandestines de ceux qui affrontaient le fascisme au niveau européen. Les articles de spécialistes réunis ici précisent le cadre et l’enjeu de l’activité déployée par ces exilés au sein de la troupe itinérante de théâtre qu’ils animaient dans la 100e Compagnie de travailleurs étrangers et dans le 662e Groupement de travailleurs étrangers. En écho à ce dossier, un article étudie comment les dramaturges espagnols contemporains évoquent l’expérience des républicains exilés internés en France puis déportés dans les camps nazis. Ce numéro comporte aussi des reproductions de six dessins de Josep Bartolí.

Le dossier de la Fabrique des Archives présente trois histoires d’archives qui éclairent différents enjeux : la constitution de fonds d’archives privées et associatives sur l’immigration portugaise avec un focus sur les groupes de théâtre, une approche personnelle de la relation complexe à des archives héritées d’un père déporté à Mauthausen et la présentation d’un projet interdisciplinaire et numérique de valorisation d’archives de l’exil espagnol. Des fac-similés de documents originaux accompagnent ces articles.

Ce numéro double comprend également deux comptes rendus d’ouvrages récents touchant à l’exil espagnol : l’un sur la publication des oeuvres poétiques d’Antonio Otero Seco, l’autre sur un ouvrage sur le camp de Rivesaltes vu par les enfants.

Les Portugais et la guerre d’Espagne. Engagement militant, solidarités et mémoires

Riveneuve continents N° 29-30

Exils et migrations ibériques au XXe siècle

Nouvelle série N° 11-12

Le Portugal fut le pays européen le plus impacté par la guerre d’Espagne du fait de son régime politique antiparlementaire et antidémocratique, profondément hostile à la IIe République espagnole, et de sa forte communauté immigrée chez son voisin. Le soutien de Salazar a été décisif au succès du soulèvement nationaliste, engagement qui se prolonge en sous-main pendant les années de guerre tandis que l’opposition portugaise, et les exilés en particulier, s’engagent dans la défense de l’Espagne républicaine et, au-delà, dans la lutte antifasciste. La masse des immigrés portugais en Espagne doit choisir un camp. Comme les Espagnols, ils vivent l’intégration dans les armées nationaliste ou républicaine, l’exode vers la France, l’internement dans les camps français, le retour en Espagne pour certains et l’internement dans les camps franquistes, le travail dans les Compagnies de Travailleurs, la pression française pour l’engagement dans la Légion Étrangère, la déportation vers les camps de concentration du IIIe Reich, ou encore la participation à la Résistance. Destin partagé avec les républicains Espagnols, les Portugais ont été doublement vaincus: par l’histoire et par la mémoire. Le présent ouvrage entend leur rendre hommage.

Ecritures de la révolution et de la guerre d’Espagne

Riveneuve continents N° 26-27

Exils et migrations ibériques au XXe siècle

Nouvelle série N° 9-10

80 ans après la grande vague de près d’un demi-million de réfugiés venus, début 1939, chercher asile en France lors de la fin de la guerre d’Espagne, ce sont les descendants des républicains espagnols qui s’expriment.

Ce sont des récits personnels et des témoignages où les auteurs racontent comment les mémoires de la révolution et de la guerre d’Espagne – événements fondateurs de l’exil de leurs parents ou grands-parents – les ont marqués ou influencés dans leur trajectoire personnelle.

Ecritures de la Révolution et de la guerre d’Espagne recueille ces récits inédits, pluriels et diversifiés, accompagnés d’analyses historiques, sociologiques ou anthropologiques.

À l’heure où nos sociétés s’interrogent sur les motivations qui poussent des dizaines de milliers de gens, persécutés dans leurs pays, à venir chercher refuge dans un autre, le rappel des conditions inhumaines réservées aux premiers combattants des fascismes coalisés n’est pas inutile. À l’heure aussi du relativisme politique ambiant, les idéaux qui ont animé – et animent encore nombre de leurs descendants – doivent être évoqués car ils sont constitutifs d’un exil qui n’a pas eu de fin.

Autour de la maternité d’Elne

L’action humanitaire de la guerre d’Espagne à nos jours

1939. La Retirada pousse sur les routes de France les républicains espagnols fuyant la dictature de Franco. Parquées dans des camps de concentration – comme on les appelait alors – notamment dans les Pyrénées-Orientales, de nombreuses femmes internées accouchent dans des conditions terribles.

Une maternité créée par l’institutrice Elisabeth Eidenbez, collaboratrice du Secours suisse aux enfants, leur vient en aide, installée dans le château d’En Bardou. Elle accueillera de nombreuses femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, espagnoles, juives, françaises, tsiganes, d’au moins quinze nationalités différentes. Entre 1939 et 1944, près de 600 enfants voient le jour dans cet havre de paix au milieu d’un océan de souffrances. Oubliée jusqu’au milieu des années 1990, la Maternité est restaurée et acquise par la ville d’Elne en 2005.

Protégée depuis 2012 comme monument historique, elle est aujourd’hui un lieu permanent de mémoire. C’est en partant de cette histoire longtemps méconnue que ce

numéro spécial de la revue Exils et migrations ibériques associée à la revue Riveneuve Continents explore l’action humanitaire menée notamment en direction des enfants victimes des conflits, depuis la guerre d’Espagne jusqu’à nos jours.

Coordination Geneviève Dreyfus-Armand et Rose Duroux.

au sommaire de ce numéro

Anne Boitel, Patrick Bondallaz, Tristan Castanier i Palau, Nicole Dagnino,

Geneviève Dreyfus-Armand, Florence Dumahut, Rose Duroux, Sébastien

Farré, José Martinez-Cobo, Pierre Outteryck, Philippe Ryfman, Antonia

Schmidlin, Natascha Schmöller, Jeanine Sodigné-Loustau, Philippe Valls.

14 X 21 – 312 pages

ISBN : 978-2-36013-346-8

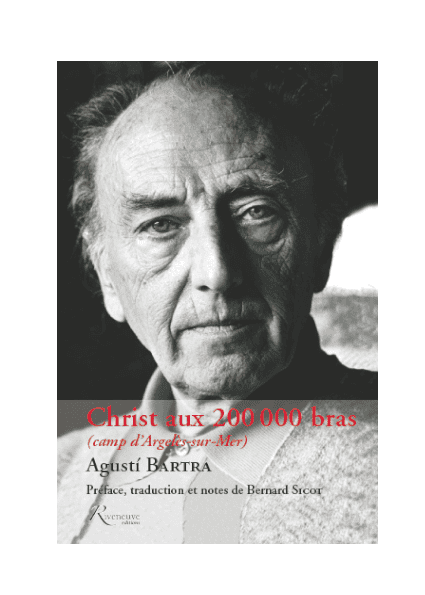

Christ aux 200 000 bras

Agustí Bartra

Préface, traduction et notes de Bernard Sicot

On ignore, le plus souvent, que l’internement massif des républicains espagnols en France et en Afrique du Nord a donné lieu à une abondante littérature en castillan et en catalan. Christ aux 200 000 bras d’Agustí Bartra en est certainement l’œuvre la plus élaborée et la plus représentative. Combattant républicain pendant la Guerre civile espagnole, il est, suite à la prise de la Catalogne par les franquistes en 1939, interné quelques mois dans les camps d’Argelès-sur-Mer et d’Agde. C’est cette expérience qui sert de point de départ à l’élaboration du roman. Échappant aux facilités du réalisme, du témoignage ou du journal, il s’exprime dans une langue éminemment poétique, riche en références littéraires. Christ aux 200 000 bras est aussi, et avant tout, « dans l’époque sordide et cruelle où il leur échoua de vivre », un hymne des hommes à l’amitié et à la liberté.

Agustí Bartra (Barcelone, 1908-Tarrassa, 1982), poète, romancier, traducteur et dramaturge, exilé au Mexique de 1941 à 1970, est l’une des grandes voix de la littérature catalane contemporaine.

Bernard Sicot, professeur émérite à l’université Paris Ouest, spécialiste de littérature espagnole de l’exil et des camps, a publié aux éditions Riveneuve Djelfa 41-43, un camp d’internement en Algérie (2015) et traduit Tomás Segovia et Enrique de Rivas (2013).

14 cm x 21 cm – 170 pages

ISBN : 978-2-36013-356-7

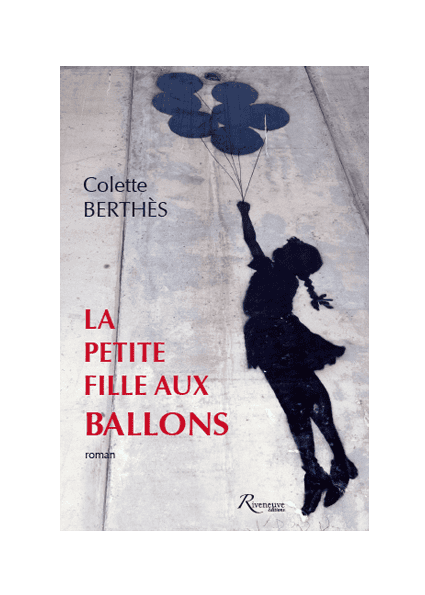

La petite fille aux ballons

Colette Berthès

Laïla enquête. De Bethléhem à Hébron en passant par Ramallah, de villes en camps de réfugiés, auprès de sa famille et auprès d’inconnus, elle suit la piste de sa fille Amal. Cette

mère désespérée mais lucide veut comprendre. Pourquoi, comment et avec qui sa fille, jeune avocate moderne, a-t-elle mené une opération suicide à Jérusalem-Ouest ? À travers sa quête, ses rencontres, ses découvertes, c’est l’actualité de la Palestine qui se dévoile, vue et vécue au quotidien au plus près des gens ordinaires. C’est aussi l’Histoire, lointaine ou récente, qui est retracée avec son cortège de guerres, d’occupations, d’intifadas, d’espoir de paix et de désenchantement. Une fiction haletante, tellement nourrie de réalités qu’elle permet de cerner ce que l’actualité brouillonne nous empêche de comprendre. Elle raconte avec justesse les répercussions de ces événements sur une société déchirée qui aspire à vivre libre.

Colette Berthès vit et voyage entre son Quercy natal et le Proche-Orient. Engagée dans des associations pour les droits de l’Homme et l’abolition de la peine de mort, elle est l’auteure chez Riveneuve de L’exil et les barbelés (2011) sur les républicains espagnols internés au camp de Septfonds et de La machine à tuer (2013) sur la justice au Texas. Elle

a également publié plusieurs romans sur la région toulousaine.

284 pages – 14 cm x 21 cm

ISBN : 978-2-36013-370-3