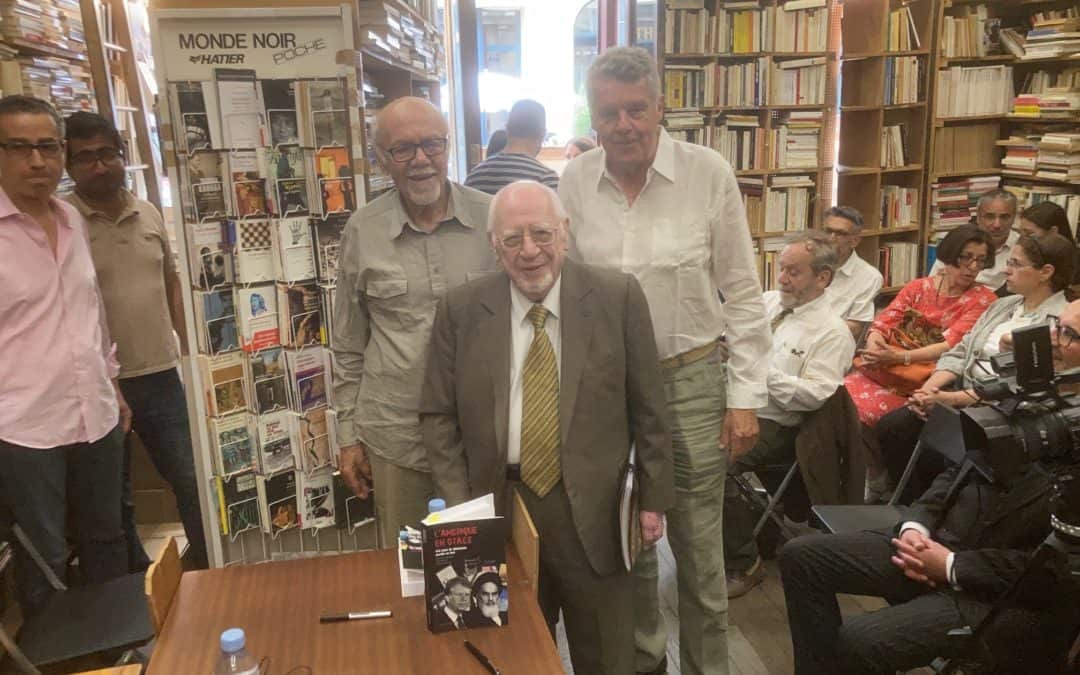

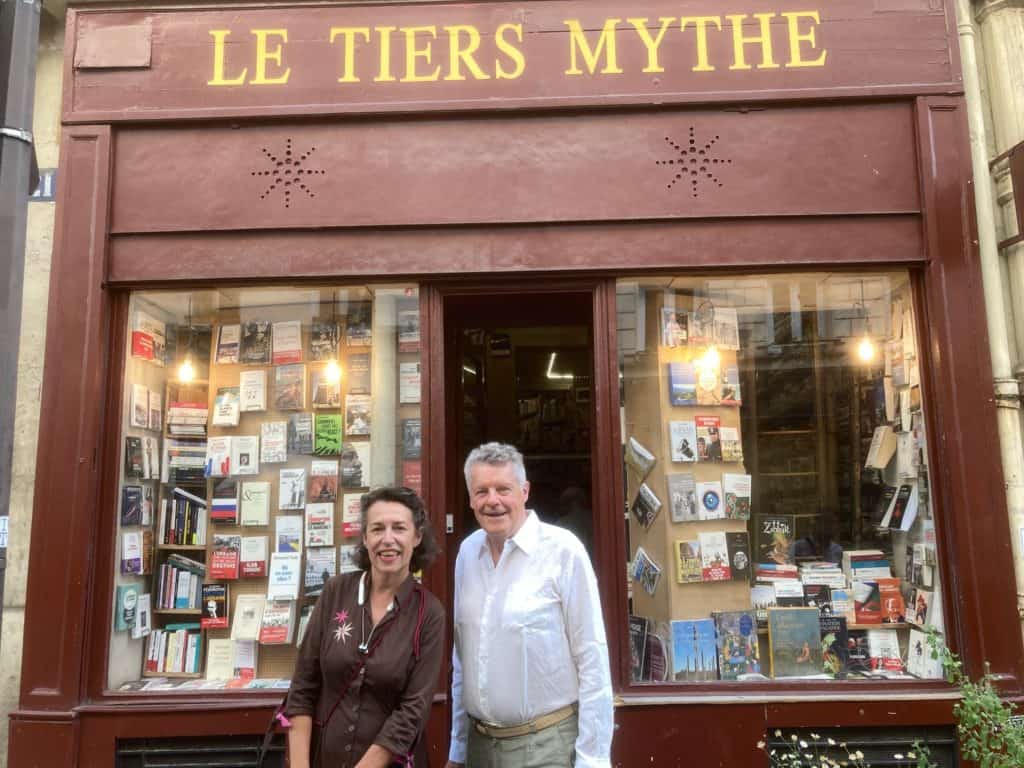

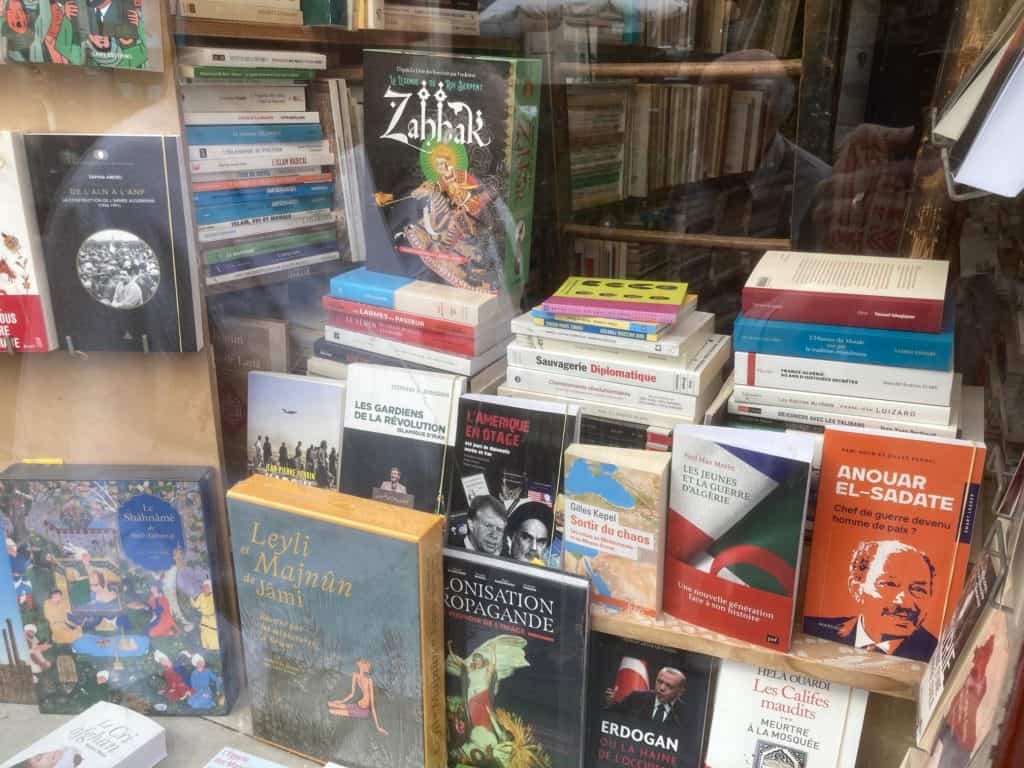

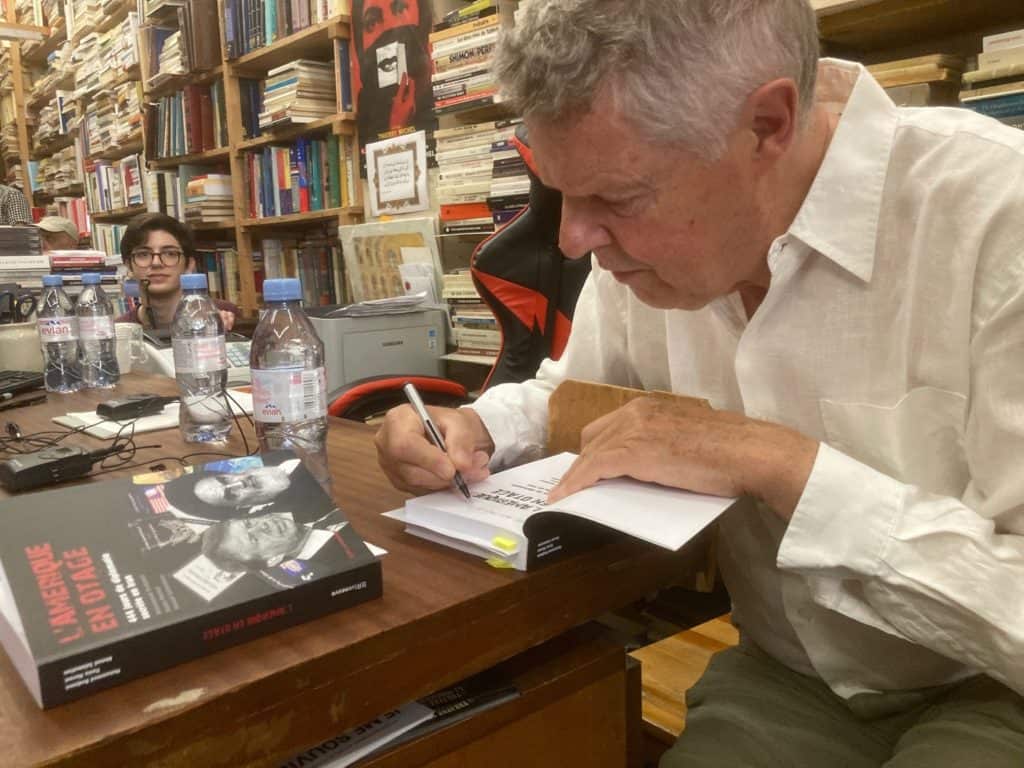

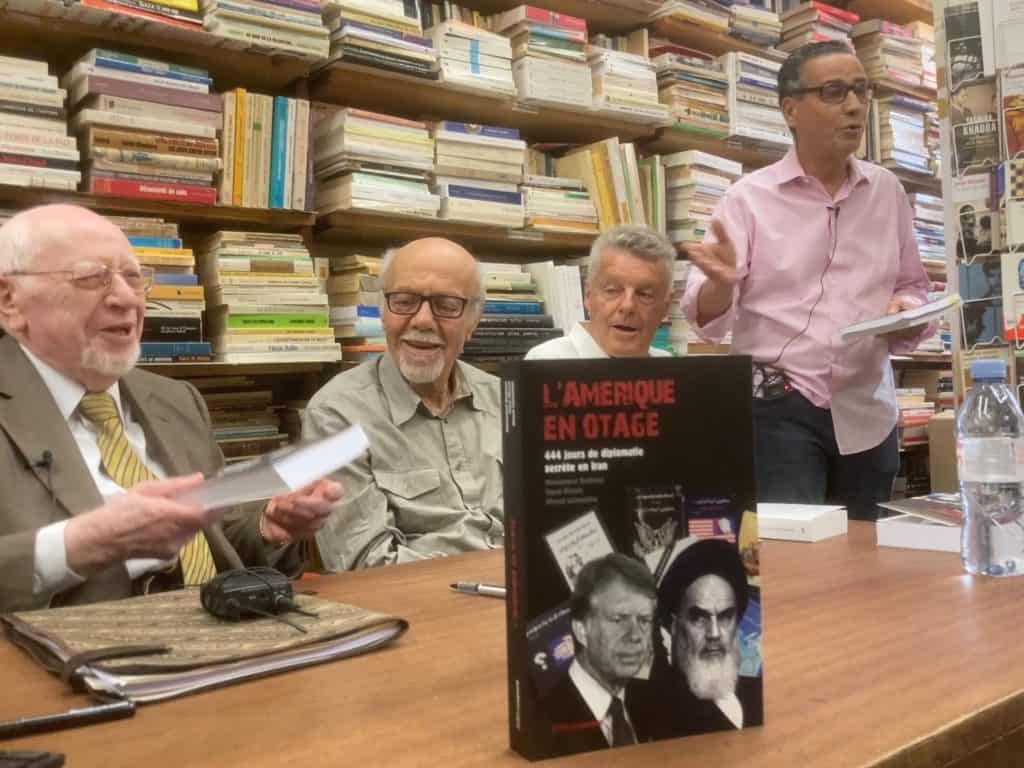

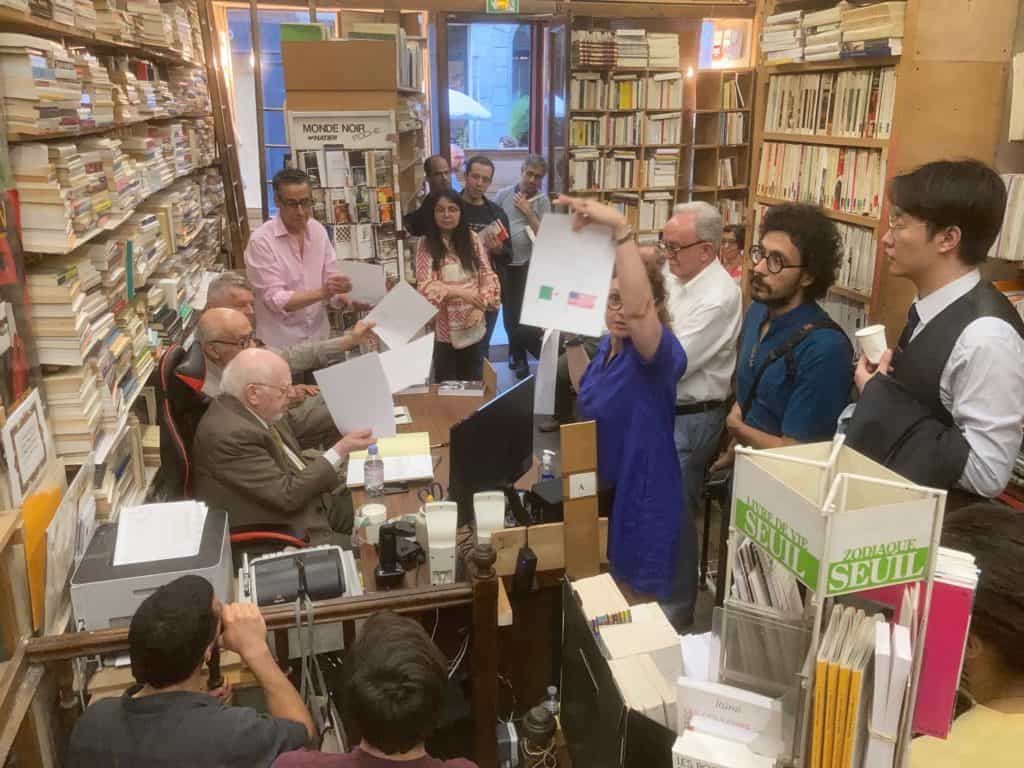

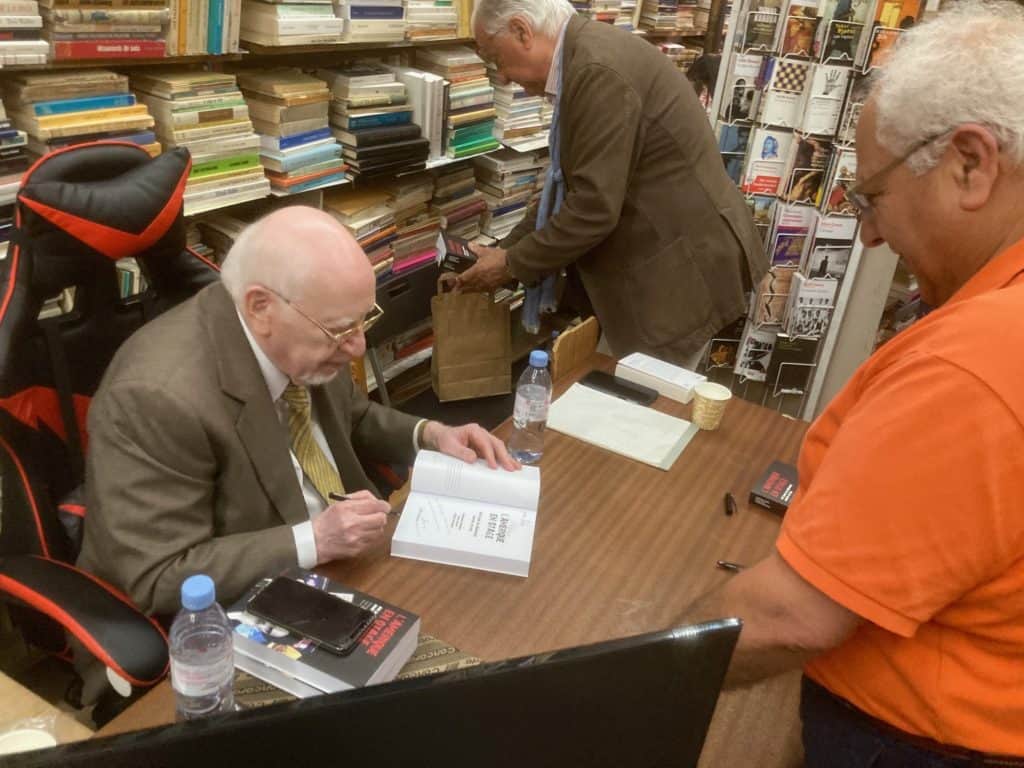

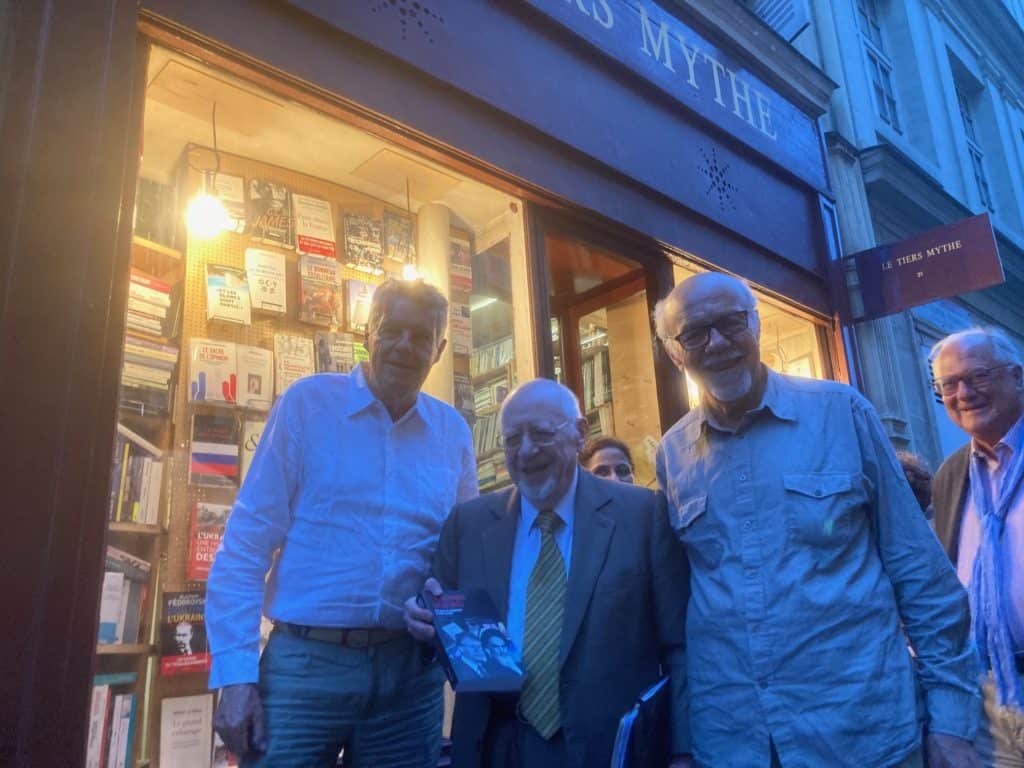

C’est un lieu magique, à une tirée d’aile de pigeon de la Sorbonne, où Ali Baba a entassé tous les livres parus – essentiellement en français – depuis des décennies sur l’Orient compliqué. Le maître des lieux et coauteur de l’ouvrage « L’Amérique en otage, 444 jours de diplomatie secrète en Iran » Ahmad Salamatian recevait ses partenaires, l’ancien diplomate suisse Flavio Meroni et l’ancien président de la Cour internationale de justice de La Haye et ministre algérien Mohammed Bedjaoui le 19 mai, jour de sortie de l’ouvrage dans toutes les bonnes librairies. Plus d’une trentaine de personnes ont joué des coudes avec les livres pour participer à la conférence des trois auteurs et acteurs de cet événement exceptionnel – la prise d’otage pendant 444 jours des membres de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran en 1979-1981- car ils étaient à l’époque tous parmi les premiers négociateurs (à l’ONU et à Téhéran). Les Américains savaient-ils qu’une prise d’otage dans l’ambassade était en préparation alors que des rumeurs circulaient dans tout Téhéran ? Comment se fait-il qu’autant de documents de la CIA et de télégrammes diplomatiques soient tombés entre les mains des assaillants alors que tout devait être broyé en moins de 30 minutes ? Comment se fait-il que les livraisons de pièces de rechange pour les armes dans la liste des réclamations iraniennes aient disparu de leurs exigences quand les émissaires de Ronald Reagan et de Georges Bush sont entrés en piste pour éviter que la libération des otages favorise la réélection du démocrate Jimmy Carter ? Pourquoi l’ambassade d’Algérie à Washington et le bureau au Nations-Unies ont été couverts de fleurs et que des dizaines de milliers de lettres d’enfants envoyées des écoles américaines leur sont parvenues? D’où vient la « diplomatie des otages » que pratique toujours aujourd’hui l’Iran ? Comment se sont déroulées les dernières heures avant le départ des 53 otages que comptait et recomptait le jeune Flavio Meroni monté dans les deux avions affrétés par Air Algérie ? Autant de questions auxquels les auteurs ont répondu avec vivacité, se remémorant les moindres détails de ces moments tragiques qui, il y a 41 ans, ont bien failli conduire à un conflit mondial, rappelant sur bien des points ce qui se passe actuellement entre la Russie et l’Ukraine. L’ouvrage est un vade mecum pour la diplomatie d’hier et d’aujourd’hui.

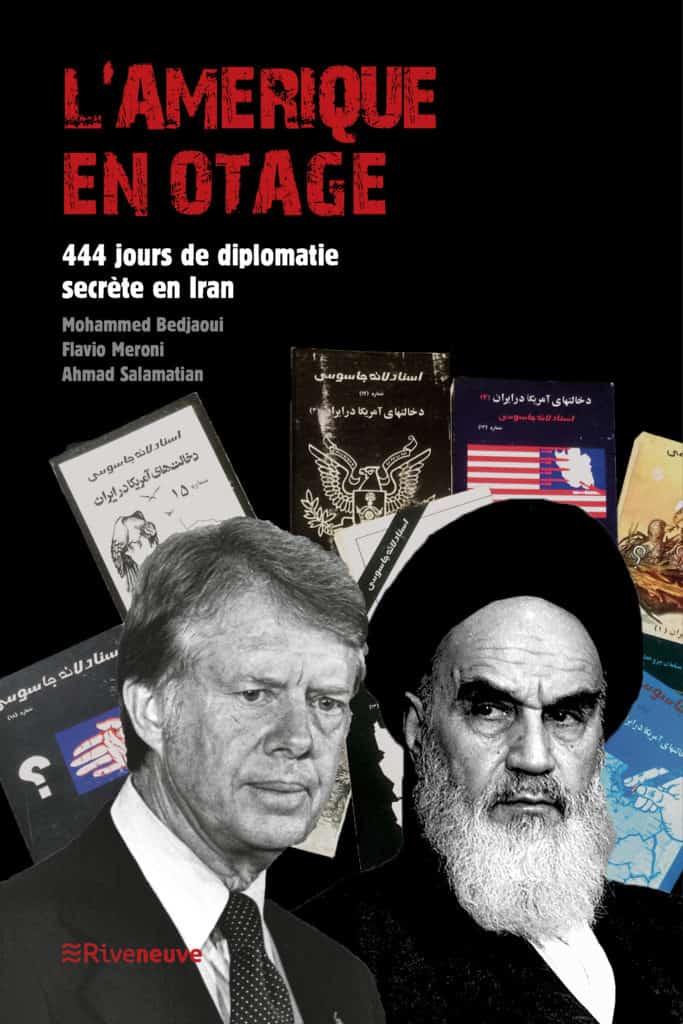

L’Amérique en otage. 444 jours de diplomatie secrète en Iran

Il y a 40 ans, la libération du personnel de l’ambassade des États-Unis à Téhéran, après 444 jours de détention par des étudiants islamistes, met fin à la crise diplomatique la plus longue de l’histoire américaine, qui a bien failli déboucher sur un conflit mondial.

Après trois ans de travail sur leurs archives respectives, de collecte de témoignages et d’analyse des documents américains secrets tout dernièrement déclassifiés, trois témoins et protagonistes à l’époque – l’un à l’ambassade de Suisse représentant les intérêts des États-Unis, l’autre aux Nations Unies pour l’Algérie représentant les intérêts de la République islamique et le troisième actif au sein du gouvernement iranien – offrent au public le récit historique le plus informé et le plus complet de cette affaire unique.

Les auteurs reconstituent toutes les étapes des négociations qui ont amené à une libération des otages programmée à la minute près, en pleine campagne présidentielle marquée par la défaite de Jimmy Carter et l’arrivée au pouvoir de Ronald Reagan et George Bush senior. Ils pistent le rapprochement contre nature entre l’establishment républicain soutenu par David Rockefeller de la Chase Manhattan Bank et les représentants de l’ayatollah Khomeyni pour empêcher la réélection du président démocrate. Ils démontrent comment cette interminable humiliation d’une superpuissance et de tout son peuple a été l’aboutissement de l’aveugle méconnaissance d’un processus révolutionnaire national par l’administration et les services de renseignement américains, ouvrant la voie à une série d’affrontements tragiques au Moyen-Orient, irrésolus jusqu’à nos jours.

Malgré cela, les auteurs exposent comment l’aboutissement inespéré de la libération des otages et les négociations des accords d’Alger qui l’ont produit représentent un exploit diplomatique et un case-study de gestion de crise exemplaire.